世纪工程平陆运河是一条什么样的河?有人说,它是一条历史之河、文化之河;也有人说,它是一条民俗之河、风物之河。厚重的文化底蕴、丰富的自然景观、素朴的乡土人情,赋予平陆运河别样的人文气质。 广西云-广西日报推出“平陆运河风物志”系列报道,让您在品读中,邂逅一方古迹、寻味一道美食、感悟一种心境、捕捉一段流光,了解平陆运河的前世今生,触摸强劲的时代脉动。

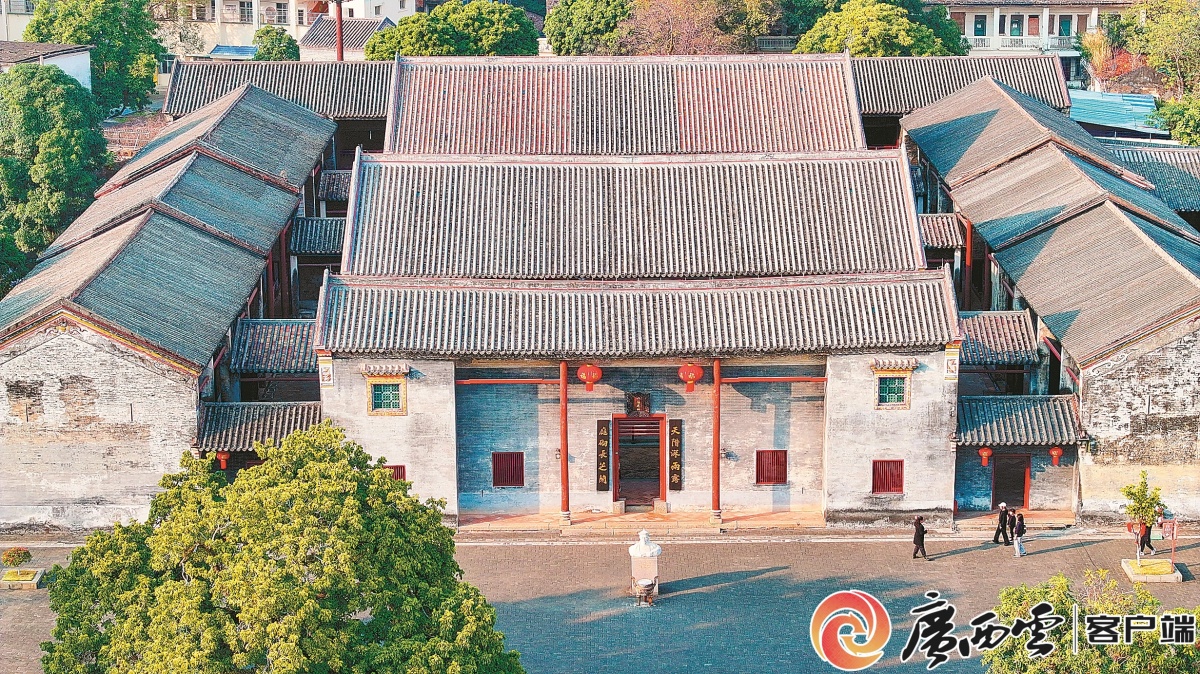

在钦州市钦江畔的攀桂街10号,坐落着一座规模宏大、布局严整的清代宅院,这便是民族英雄刘永福的故居——三宣堂。这座宅院,不仅是刘永福的安居之所,更是他精神的象征,承载着一段段风云激荡的历史。

许多人知晓刘永福,源于历史课本。从反清义军,到抗法英雄;从抗日保台,到支持革命……穿越风云岁月,刘永福的名字,已成为中国近代史的一页传奇。

1891年,三宣堂落成,因刘永福抗法有功,被越王封为“三宣提督”,故而得名。如今,这里是钦州市博物馆所在地,也是钦州规模最大、保存最完整的晚清建筑群。

这座百年老宅,宛如一部立体档案,藏着英雄的精神密码。于此,人们能读到传奇故事,亦能感受家国痛史与深情重义。

踏入三宣堂,院墙四角高耸的炮楼、院内宽阔的武场、屋墙上整齐排列的枪眼,引人注目。仿佛在诉说着这座宅院的不平凡。

“刘永福久经沙场,有着强烈的居安思危意识。”钦州市博物馆馆长林卫峰介绍,三宣堂的布局借鉴客家围龙屋,高墙、炮楼、武场、谷仓、廊房,层层拱卫主座,构成严密防线。

除了明面的防御,这里还有暗面的玄机。“来,带你们看看传说中的密道。”林卫峰神秘地说。

在主座门厅和中厅之间小客厅的不起眼角落,林卫峰指着地面:“你们用力踩踩,是不是跟普通地板不一样?”记者一试,果然有空心感。原来,三宣堂有密道直通钦江,危急时刻可逃生。

此外,主座两侧廊房背后,还有暗道可藏数十人。当年钦州三那起义,刘永福就曾将革命党人藏于暗道,躲过清兵追查。

如果说重重防御是三宣堂的“外刚”,那么堂内精巧的建筑工艺和处处流露的文化气息,则赋予其“内柔”之美。

三宣堂中,书画、楹联、石雕、木雕、灰塑,随处可见。据统计,堂内共有壁画414幅、木雕构件23个,真可谓“雕梁画壁”。

众多书画里,刘永福独创的“虎”字很是有趣。刘永福又称“黑虎将军”,钟情于虎,喜用草书写“虎”字。他设计的“虎”字,将字形化为环环相绕的线条,却能让人一眼感受到虎的神韵,甚至分辨出虎眼、虎尾和虎纹,设计感即便放在现代也毫不逊色。

三宣堂的屋舍内部,全用木料构架,梁上皆饰木雕,工艺精湛、题材丰富,堪称木雕艺术宝库。

中厅后檐廊的梁架,架板满雕图案,繁而不杂,金漆点翠,富丽堂皇。更令人称奇的是,同一块木板的两面,雕刻的图案完全不同,镂空却在同一位置,工艺之巧,令人叹为观止。

三宣堂不仅是刘永福的安居之所,更是他统领黑旗军镇守南疆的大本营,见证诸多感人往事。

堂中有“拒贿庭”和“请缨堂”。“拒贿庭”,见证了刘永福不为重金所动的一幕。在援越抗法战争中,黑旗军击杀法军统帅李威利,取得大捷。李威利的头发成为胜利的见证,被刘永福带回国内,法国人欲重金购回,被严词拒绝。

而“请缨堂”,则是1915年刘永福得知袁世凯接受日本“二十一条”后,愤而聚集家人于祖厅,“抗电北庭,请缨与敌”,表示愿以79岁的“老朽之躯”充当先锋,因而得名。

与三宣堂刚柔并济的风格一脉相承,刘永福的个性既有铁骨铮铮,也有深情重义。

三宣堂的谷仓又称“济民仓”,因每逢灾年,刘永福用存粮赈济钦州城内贫苦百姓。过去钦州民间有歌云:“远亲不如近邻,近邻不如刘大人。”“年冬失收毋须慌,肚饿去找三宣堂。”

三宣堂外有两条街巷,北为占鳌巷,南是攀桂街,也与刘永福有关。PG电子平台当年他将许多阵亡黑旗军将士的遗孀遗孤安置于此,以便照顾。PG电子平台北巷命名“占鳌巷”,寓意常打胜仗、独占鳌头,也希望这里的孩子长大出人头地,像他们父亲一样顶天立地。

如今,三宣堂及其周边街巷,已被列为钦州的历史文化街区,引来许多游客访古寻幽。

漫步三宣堂,出于防御设计的回廊、过道、楼梯、拱门,构成别样空间美感,吸引身着汉服的女孩结伴来此拍照。

堂中简介牌前,上海游客陆亨带着女儿逐句念读文字。“也许将来,她在课本读到这段历史时,会想起今天见闻,对刘永福有更深感受。”他说。

步出堂门,沿占鳌巷往北,钦州老街、平南古渡、钦州古城墙遗址……半部钦州城历史,尽在其中。

堂前永福广场,刘永福雕像戎装带刀,骑在昂首奋蹄的战马上,目光炯炯。他凝望之处,过去是钦江,如今是昼夜不息的平陆运河建设工地。再过一年多,世纪运河将携西江之水,滚滚向海。

广场的南面,有永福小学;市区更远之处,还有永福大街、永福大桥……斯人已逝,斯地犹在,斯名长存,伴随着这片他曾守护过的土地,看它日新月异、喜乐安宁、生生不息。

三宣堂上留“永福”,不仅是历史的见证,更是未来的期许,是蕴含家国情怀的永久之福。PG电子平台